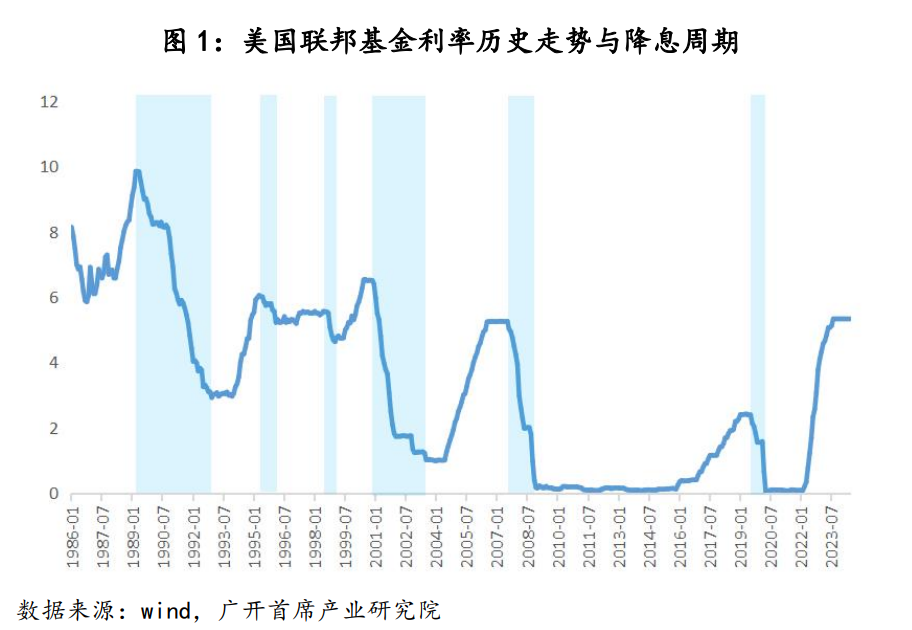

2024年9至12月,美聯儲連續三次降息,累計降幅100個基點。然而,今年初以來,美聯儲降息進程被摁下了暫停鍵,聯邦基金利率長時間徘徊于4.25%-4.5%區間,折射出當前美聯儲在降息問題上正面臨“兩難”:預防經濟衰退優先,還是防止通脹反彈優先。近期,隨著內外環境出現一系列重大變化,美聯儲由鷹向鴿轉變的信號逐漸增強。市場普遍預測,美聯儲最早9月就有可能重新開啟降息進程。

隨之而來的問題是:美聯儲本輪第二階段的降息力度會有多大?節奏和頻率怎么樣?會持續多久?這些無疑與全球貿易保護主義、國際金融市場、全球外匯市場和跨境資本流動的變動和走向密切相關,同時也將影響到各國包括中國貨幣政策的操作,對此有必要高度關注。

美聯儲降息立場正在由鷹轉鴿

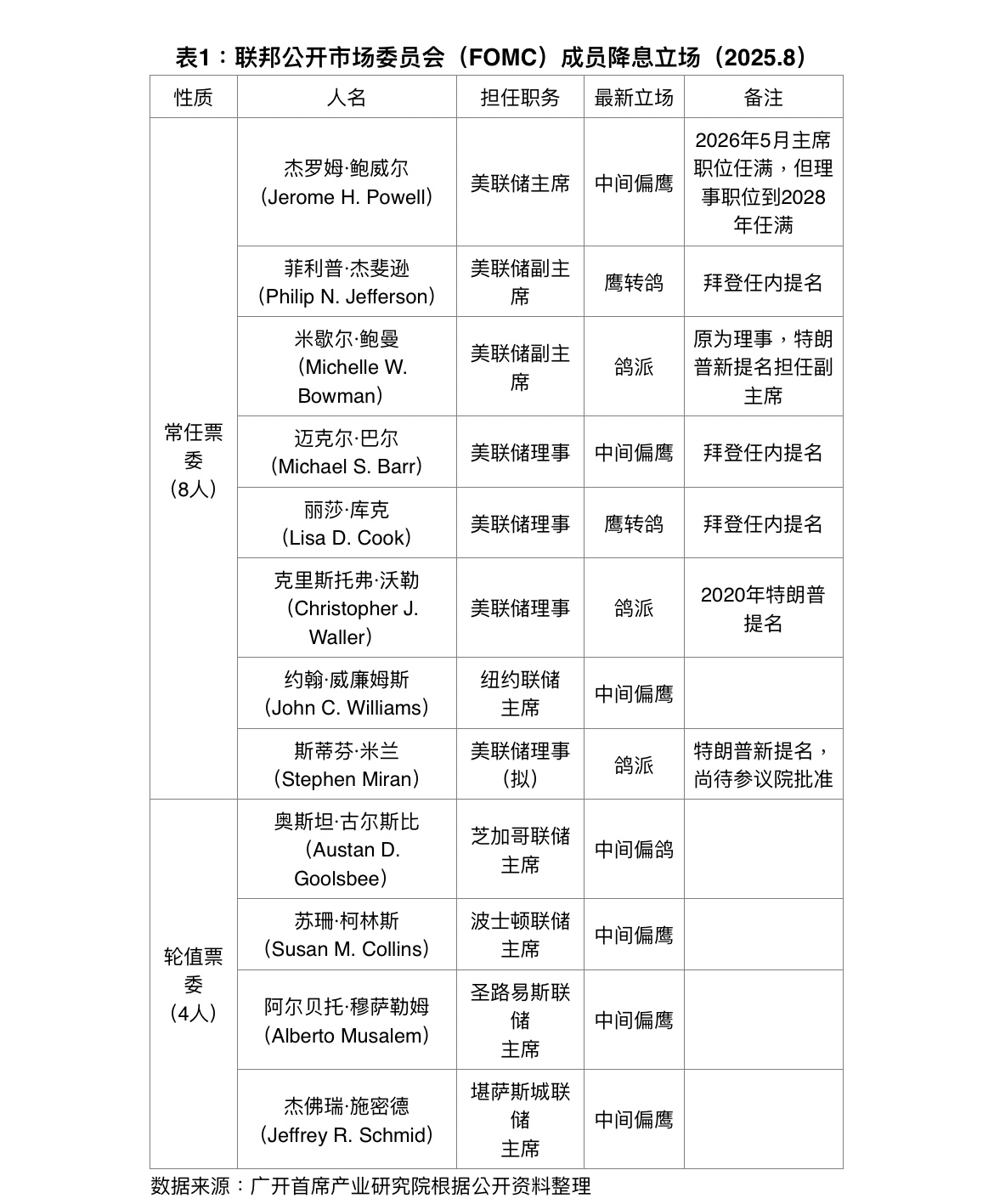

今年上半年,美聯儲鷹派氛圍相當濃厚。從6月議息會議后發布的利率預測點陣圖來看,支持降息的“鴿派”相較于“鷹派”人數劣勢進一步明顯:預計今年不會降息的官員數量比3月增加了3人,預計降息兩次的官員減少了1人,預計降息一次的官員也減少了2人。

進入7月以來,局面有了很大轉變。在7月末召開的議息會議上,美聯儲理事鮑曼和沃勒明確投下反對票,自1993年以來首次出現了議息會議上有兩位美聯儲理事同時投反對票的情況。8月上旬,已被特朗普提名為美聯儲副主席的鮑曼公開發聲,稱支持今年降息三次,并建議在9月議息會議上就啟動降息。此外,美聯儲理事庫克,以及明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利、舊金山聯儲主席戴利等人在7月非農就業數據公布后,也紛紛暗示降息時機已經臨近。

美聯儲在降息問題上的鷹派立場趨于松動,主要是受到美國經濟數據走弱、通脹反彈預期降溫、外部政治因素、內部結構變化等主客觀因素的影響,促使美聯儲部分官員在“預防經濟衰退優先”與“防止通脹反彈優先”之間更偏向前者,轉而支持降息。

一是高利率環境對實體經濟的負面影響逐步顯現。從近期一系列關鍵數據的表現來看,高利率對消費、就業、投資等領域的負面影響不斷顯性化,包括侵蝕居民購買力、抑制企業投資意愿等。標普全球發布的數據顯示,美國制造業采購經理人指數從6月的52.9降至7月的49.8;美國供應管理協會(ISM)公布的數據同樣表明,制造業PMI指數從6月份的49.0降至7月的48.0。從就業數據看,7月美國非農就業人數僅為7.3萬人,遠低于預期的10.4萬人。而5月和6月美國新增就業崗位共被向下修正了25.8萬個,調整幅度之大在非正式衰退階段較為罕見。這些數據或指向美國經濟景氣正在趨冷。

二是關稅對通脹的影響相對溫和。通脹預期和實際走勢是決定美聯儲貨幣政策的關鍵因素。高盛統計顯示,截至6月,64%的關稅成本由美國企業吸收,22%由美國消費者承擔,剩余14%則由外國出口商消化。個人消費支出(PCE)價格指數是美聯儲較為青睞的衡量通脹水平指標。美國6月PCE價格指數環比上漲0.3%,同比增長2.6%,同比增幅較5月數據高出0.2個百分點;剔除食品和能源價格后,6月核心PCE價格指數環比上漲0.3%,同比上漲2.8%,同比增幅與5月數據持平。相關通脹水平雖超出美聯儲2%的長期目標,但從以往美聯儲內部討論來看,2%-3%的通脹水平實際上都可以接受。目前美國距離“二次通脹”或“過熱”尚有距離,通脹風險仍在相對可控范圍。在美國通脹指標的構成中,服務業通脹占CPI權重高達60%左右,近期因工資增速放緩而失去上行動力;商品通脹中,能源價格下行也在一定程度上對沖了進口商品傳導的影響。就關稅本身影響來看,由于關稅征收滯后、進口國別結構轉變、進口商“搶進口”和多方分攤成本等原因,美國商品通脹雖因關稅有一定上升,但幅度弱于市場預期,使得總體通脹壓力有所減輕。

三是特朗普施加的壓力越來越大。在特朗普看來,寬松的利率環境不但有助于降低政府債務成本和企業融資成本,同時還有助于在短期內刺激股市、債市等資本市場繁榮,營造出“特朗普牛市”的良好形象,從而為其執政加分,為2026 年中期選舉鋪路。今年以來,特朗普多次公開施壓美聯儲盡快降息,甚至威脅要撤換美聯儲主席鮑威爾,并加快推進美聯儲主席繼任者的選拔,試圖通過這種方式對貨幣政策產生影響,加大政策轉向寬松的壓力。

四是美聯儲內部鴿派力量增強。這其中既有特朗普直接插手的影響,如提名鮑曼取代巴爾擔任美聯儲副主席,提名米蘭接替辭職的庫格勒出任美聯儲理事;也有部分官員根據經濟形勢變化自行調整了立場。其結果是,進一步改變了聯邦公開市場委員會(FOMC)內部的力量平衡,使鴿派力量得到加強,推動美聯儲更快地實施寬松政策。

盡管美聯儲內部鷹派立場已有所松動,但仍面臨較大的不確定性和阻力。目前尚無法確定掌握投票權的12位FOMC成員在9月的議息會議上會全面或大部分轉向鴿派立場。至少美聯儲主席鮑威爾和多位地區聯儲主席在降息問題上仍相對保守偏鷹。由于關稅引發的通脹上漲通常有6-12個月的滯后期,除了鮑威爾一再堅持要看到七至八月的全部就業、通脹等數據后再作決定外,圣路易斯聯儲主席穆薩勒姆等人也表示,在美聯儲的雙重任務中,更擔心無法實現美聯儲的通脹目標,而非未能實現充分就業目標。7月議息會議后發布的利率政策聲明措辭中,甚至還刪除了此前“不確定性已經減弱”的表述,強調“經濟前景不確定性依然較高”。

第二階段降息本質上仍是預防性的

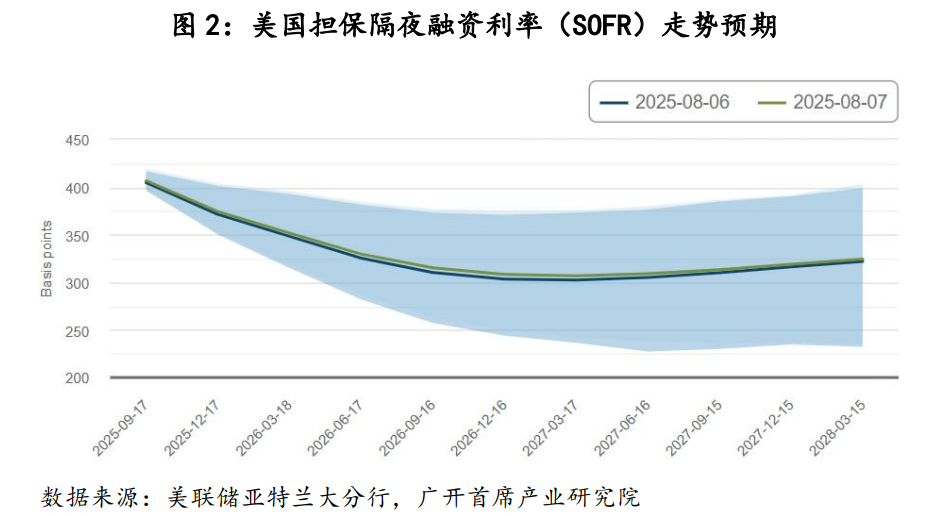

不過,隨著近期就業、PMI等一系列宏觀數據的公布,市場關于9月降息的預期顯然已大大增強。8月10日,芝加哥商品交易所(CME)“美聯儲觀察”預測顯示,投資者認為美聯儲在9月降息25個基點的可能性已高達91.5%。

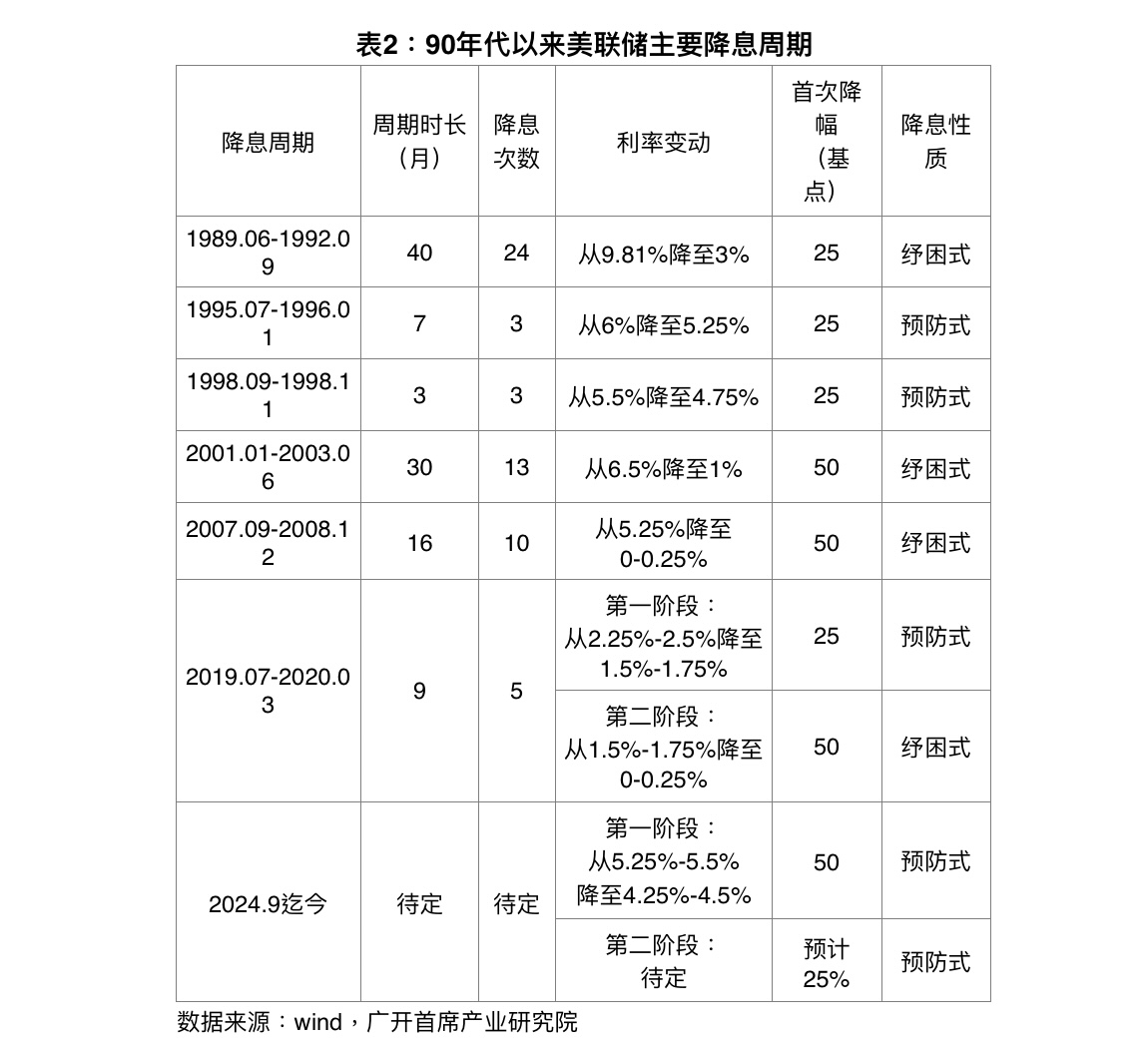

即便美聯儲今年9月同意重啟降息,降息的性質、力度和節奏也存在疑問。上世紀90年代以來,美聯儲經歷了6輪比較明顯的降息周期。從模式看,包括2次預防式降息和3次紓困式降息,以及1次由預防式降息和紓困式降息疊加的混合式降息。

預防式降息通常指貨幣當局已察覺到經濟正進入下行期,就業、物價、制造業和房地產等指標明顯收縮,或面臨潛在的外部傳染威脅,但經濟尚未正式進入衰退階段或遭遇實質性沖擊,遂決定實施前瞻性和預防性的逆周期政策,調整政策利率,以降低衰退出現的風險,推動經濟“軟著陸”。其特點是:降息周期相對較短;首次降息力度較為溫和;降息次數總體有限;聯邦基金利率未必降至2%以下。從1995-1996年、1998年美聯儲降息來看,持續時間只有3-7個月,降息次數不過3次,首次降息均為25個基點,累計降息幅度為75個基點左右,加之當時美國并未直接陷入明顯的危機或衰退中,因而可以看作是比較典型的預防式降息。

紓困式降息是指貨幣當局在經濟已面臨嚴重衰退威脅,或遭遇到突如其來的內外部重大沖擊時所采取的連續大幅降息動作,目的是通過政策的逆周期調節,對實體經濟和居民提供紓困幫扶,以避免經濟陷入嚴重衰退,緩解沖擊帶來的負面影響,推動經濟盡快走向復蘇。其特點一是降息周期較長,如果降息前利率水平較高的話,則整個降息周期有可能拉長到2-3年;二是降息軌跡比較陡峭,初期有可能短時間內連續大幅降息;三是首次降息力度較強,一般都在50個基點以上;四是總降息幅度較大,最終聯邦基金利率降至2%以下甚至接近于零。2001-2003年、2007-2008年,美國先后爆發了互聯網泡沫危機和次貸危機兩場席卷全球的經濟危機,對美國經濟和世界經濟產生了較為嚴重的破壞。為盡快結束危機,美聯儲均在第一時間降息50個基點,經過10-13輪連續降息,總降息幅度超過500個基點,最終聯邦基金利率分別降至1%和0-0.25%的較低水平。由美國儲貸協會危機引發的1989-1992年降息周期,雖然首次降息幅度相對溫和,但其降息持續時間之久(40個月)、降息之頻繁(24次),則顯著超過前述兩次周期。降息結束時,盡管聯邦基金利率最終止步于3%,但考慮到這一輪降息是從9.81%的高位啟動,總降息幅度達到681個基點,其實際力度要大于前述兩次降息周期。

2024年9月,美聯儲將聯邦基金利率目標區間下調50個基點,正式啟動了本輪降息進程,并于此后連續降息兩次,累計降息100個基點,是為第一階段。一般認為,盡管第一階段首次降息幅度超過了25個基點,但其中包含了對前期多次延遲降息的補償。由于美國并不存在明顯的外部沖擊或威脅,也未面臨嚴重的衰退風險,總體上看,美聯儲2024年下半年第一階段的降息仍屬預防性降息。

鑒于美聯儲內部并未消除對通脹反彈的疑慮,即便今年9月美聯儲啟動了第二階段降息,也仍是預防性的,或有以下具體表現:

一是首次降息很可能是25個基點。降息幅度不會過于激烈,有可能以25個基點作為試探,旨在向市場發出寬松政策信號。除非9月初公布的美國非農就業數據非常糟糕,或8月底公布的PCE價格指數大幅預期,才有可能降息50個基點。

二是年內降息2-3次,累計幅度可能為50-75個基點。作為預防式降息,美聯儲第二階段同樣不需要很快將利率直接“打到底”,即達到中性利率水平之下。這不僅是因為通脹尚未徹底馴服,同時也是為應對其他突發內外部沖擊預留充足政策空間。

三是降息周期可能持續到2026年。關于美聯儲中性利率目標區間的分歧較大,從2.375%到3.75%不等。如亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為,名義中性利率目標區間在3%-3.5%。以此衡量,目前美聯儲大概總共要下調100-125個基點。鑒于2025年內美聯儲有可能下調50-75個基點,則2026年理論上還可能下調50個基點。

當然,靈活多變是貨幣政策的重要特點。當通脹、就業、增長和市場發生明顯變化時,特別是今年四季度開始關稅的滯后效應是否全面顯現,貨幣政策也將在短期內迅速作出調整,必要時會毫不猶豫地改弦更張。此時,降息過程立即終止或是大幅加快步伐都是有可能的。

美聯儲重啟降息對全球和中國金融市場總體利好

鑒于美聯儲第二階段降息相對溫和,國際金融市場和全球外匯市場可能不會大起大落。盡管跨境資本有望在一定程度上回流其他發達國家和新興市場,但美國資本市場也未必會受到大幅沖擊。畢竟降息有助于美國經濟需求和投資的擴張,推動經濟增長并改善就業。

降息進程重啟后,美元資產收益率將下降,非美貨幣將由弱轉強。但除降息幅度有限之外,美元還將受到地緣政治、經濟基本面等多種因素影響,尤其是歐元在美元指數中權重占比接近六成,當歐洲經濟疲弱明顯甚于美國時,歐元相對美元進一步貶值的可能性會加大。因此,美元指數未必會大幅走弱,有可能在95-100區間小幅持續下跌,甚至不排除會有階段性強勢反彈出現。

對全球金融市場而言,由于美聯儲重啟降息本身映射了美國乃至于全球經濟疲弱和需求下降,相關商品和貴金屬價格未必能持續走強。同時,全球資金的流向可能更加多元化和分散化,美國市場不再“一家獨大”,但美國股市、債市仍具有一定吸引力。部分新興市場國家則需注意短期跨境資本頻繁流入流出帶來的風險。至于歐元、英鎊、日元等非美貨幣能否持續走強,則要看相關國家和地區與美國的利差變化,以及其經濟基本面是否強于美國。

對于中國而言,美聯儲重啟降息的貨幣金融影響主要表現在三個方面:

一是中國貨幣政策將獲得新的寬松空間。新一輪降準、降息的時間空間或將打開。雖然二季度央行貨幣政策委員會例會和7月末政治局會議未提及降準降息,但加大貨幣政策調控力度導向未變。鑒于當前通縮壓力不小,利率水平仍有進一步下調的必要。同時,隨著下半年政府債券發行節奏加快,貨幣政策也需要再度下調存款準備金率,以加大貨幣供給,保持市場流動性充裕。如美聯儲9月能重啟降息,無疑將為中國貨幣政策帶來更大的回旋余地。

二是人民幣有望加快恢復性升值。2025年以來,美元指數累計下滑超過10%,一度跌破97關口。與此同時,人民幣對美元中間價累計升值479個基點。隨著美聯儲重啟降息預期強化和中美關稅博弈的階段性緩和,人民幣相對于美元將獲得新的升值動力。但由于中國貨幣政策同樣處于偏松狀態,短期內未必會出現單邊大幅度走強的態勢。

三是境外資金有望在一定程度上加快流向人民幣資產。中美利差進一步收窄將吸引更多全球資金關注人民幣資產。對于全球投資者而言,其本質是追求資產收益的最大化。在新的利差預期變化下,投資人民幣資產能夠帶來更為可觀的收益,促使其重新調整資產配置組合,增加對中國債券、股票等資產的持有比例,尤其是一些被低估優質資產和具備較高增長潛力的資產,從而有可能帶來更多增量流動性。但在中國經濟仍面臨內外壓力的背景下,對此應審慎對待。

(作者劉濤系廣開首席產業研究院資深研究員,連平系廣開首席產業研究院首席經濟學家)