中國學生的留學目的地正迎來新一輪“洗牌”。剛剛落幕的中國國際教育展(CEE)上,各國院校展露了對這塊全球最大留學市場的野心。

這場在北京國家會議中心舉辦的展會,吸引了來自38個國家和地區的近400所院校與機構。各方紛紛亮出最新的招生和辦學計劃,“生源爭奪戰”的規模可見一斑。

2025中國國際教育展現場。圖片來源:界面新聞記者攝

2025中國國際教育展現場。圖片來源:界面新聞記者攝

競爭熱潮的背后,是中國傳統留學版圖已然出現的松動跡象,英國、美國、澳大利亞、加拿大作為“四大”(Big Four)國際教育目的地的時代或已成為過去式。

此前,在澳大利亞國際教育大會上,澳大利亞貿易投資委員會(Austrade)駐上海的貿易專員Stephanie Smith曾公開表示,疫情前,出國留學的中國學生主要選擇美國、英國、澳大利亞及加拿大的傳統“四大”。而現在,“留學中介們現在談論的是‘十四大’(Big Fourteen)”,這使其“處于一個競爭激烈得多的環境中”。

這一“洗牌”趨勢,在教育展同期發布的《2024-2025中國大陸地區雅思考生成績大數據報告》中也同樣體現。這份基于一千余名雅思考生的調研顯示,與去年相比傳統“四強”已明顯分化:英國仍居榜首,美加兩地留學意向顯著下滑。

取而代之的,正是以中國香港和新加坡為代表的亞洲新興目的地——它們已分別躍升至第二位和第四位。

本次中國國際教育展會的亮點之一,便是新增的香港特別行政區官方展團。一改往屆零星院校各自參展的形式,今年官方展團率領香港大學、香港中文大學等8所公立高等院校“集體亮相”。

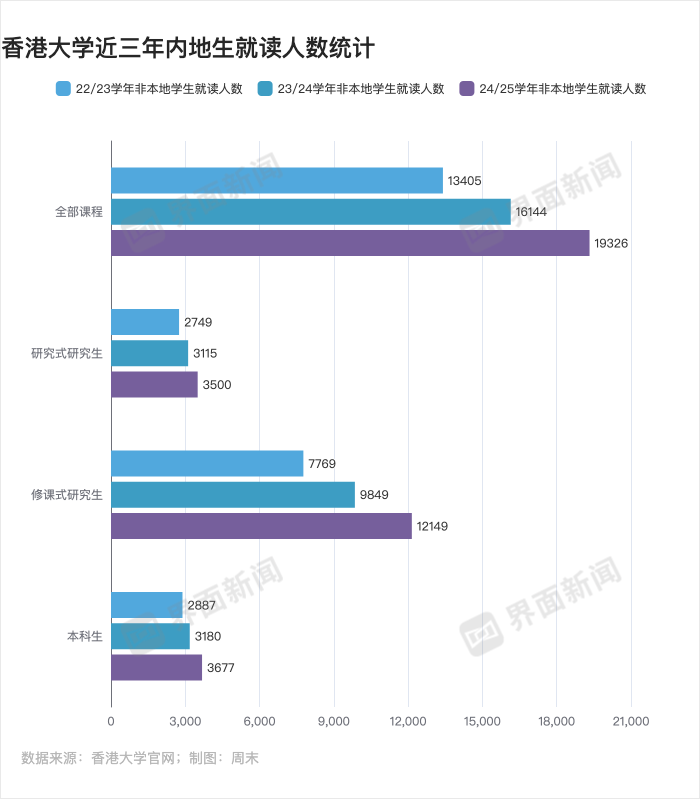

這一高調亮相,正值香港高校在內地招生的擴張期。自2024/25學年起,港府已將政府資助的專上院校(通常指八所公立大學)非本地學生限額由20%提升一倍至40%,并在今年9月17日宣布將這一比例再度上調至50%。

政策的“開閘”效果立竿見影。2024/2025學年,香港大學所有課程非本地學生就讀人數較上一年增加3239人;其中,內地生增加3182人,多為修課式研究生。

香港中文大學的在讀研究生陳方對界面新聞表示,校園內隨處可見說普通話的路人,其“中國研究”的一個分支中,均為來自中國大陸的學生。

從“四大”到“十四大”——除香港、新加坡外,還包括了愛爾蘭、韓國、馬來西亞、新西蘭、阿聯酋等相對“小眾”的留學地,反映出“風險”和“成本”正日益成為中國家庭對留學考量的重要因素。

“風險”一詞,首先指向的就是留學目的地國家政策的不確定性。

展會上,英國文化教育協會中國考試部市場總監肖彧對界面新聞表示,“多國聯申”(同時申請多個國家的院校)已成為中國留學申請策略的重要趨勢。這反映出考生對于留學規劃更偏于理性,同時有風險管理的考量。在幫助學生增加入學成功率的同時,該策略也可以避免“某些國家政策變化”的干擾。

此前在接受界面新聞采訪時,DET全球增長與業務拓展負責人王妍就曾表示,美、英、澳、加這“四巨頭”的政策波動很大,是“直接影響考生的首要因素”。這也波及全球的留學市場,她表示在印度,很多人也正在探索歐洲的留學市場。

這種不確定性正讓傳統留學強國付出代價。美國康奈爾大學國際事務副教務長Wendy Wolford在今年九月接受WSJ采訪時曾表示,“當美國在國際學生眼中的形象變得越來越不可預測時,你如何招募到最優秀、最聰明的人才?”她已看到其他國家的大學正利用美國政策的不確定性,來“挖角”那些已被美國大學錄取的學生。

與此相對,另一些目的地則在主動提供“確定性”。

作為本次展會的主賓國,新西蘭的數據便顯示了這一趨勢。今年1月至4月,共有63610名國際學生在新西蘭注冊入學,同比增長16%。其中,中國為最大生源國,占總入學人數的36%。

被界面新聞問及這一增長原因時,新西蘭教育國際推廣局局長Amanda Malu將其歸因于新西蘭的“包容性”和“政策確定性”。

一方面, Malu表示,新西蘭擁有獨特包容的社會文化環境。而作為全球首個發布《對國際學生指導與照顧之行業規則》的國家,其安全性被低齡留學群體認可:在新西蘭2025年第一學期來自中國的22645名學生中,有4300人就讀于中小學,占比19%。

另一方面,新西蘭在中國區的留學簽證獲批率高達95%,“綠色清單”等在當地的就業政策正在敞開,而國際教育也已被列入新西蘭政府五年的增長計劃“Going for Growth”中。

驅動家庭“避險”的根本原因,或許是留學這本“賬”越來越難算了。

當“海歸光環”褪色,“名校”不再是就業的絕對保障時,中國家庭正在重估留學的投入產出比。

“中國學生和家長對于留學的‘價格’變得更加敏感”,王妍此前曾對界面新聞表示,“大家開始思考ROI(投資回報率)是多少。”

當季申請的一位同學對界面新聞直言,“成本更像是一道硬門檻”。為獲得碩士學歷、做就業準備,她放棄了英美澳地區,轉而申請香港的大學。同時,她計劃居住在深圳,上學時深港兩地通勤,以“順帶兼顧在內地的實習”。

這種對“成本”的看重,也讓早幾年的留學生感受到了申請策略的變化。

于2021年入學倫敦一所院校的另一名學生認為,相比他申請時,受全球政治與經濟環境變動的影響,“海歸光環褪色”的現象開始出現。他觀察到,自己當時所主要考量的學校聲譽、留學城市等因素,正被“后來者”成本上的考量所取代。

對“性價比”的追求,甚至催生了新的熱點。在成本相對低廉的歐陸院校之外,中東留學風潮漸起。展會上,一家歐美院校迪拜分校的代理人士對界面新聞表示,近幾年咨詢中東留學的家長越來越多,主要原因是較歐美的校區“性價比更高”,且“隨著中企出海,預期當地將有更多的就業崗位釋出”。

然而,如果將留學市場的變化簡單歸結為“精算”,顯然也忽略了教育的本質。在務實的“飯碗”考量之外,追求教育質量和個人志趣依然是許多人的第一想法。

作為2026學年的申請者,王慧計劃申請美國、新加坡等地的社會學專業。與許多優先考量“性價比”的同學不同,王慧既看重教育質量本身,也在意留學的成本。她告訴界面新聞,自己更傾向于北美,因其“培養體系完善、學術積累深厚”;但由于學費和生活成本高昂,她也積極尋找帶有獎學金的項目。

項目能否匹配學術志趣是她的第一考量,但這也并非不食人間煙火。王慧坦言,學術之外,“未來的職業道路、當地社會是否女性友好,以及對移民的開放程度,也是很重要的因素。”

就讀于倫敦一大學的林立,則選擇了社會人類學專業。這既有“想做和社會更緊密聯結的研究”的學術熱情,也有申請難度上的現實考量。實打實的業界背書與性價比外,生活和社交的“留學體驗”也是她最終選擇倫敦的原因。

圣誕節前,倫敦街頭在冬令時點亮天使燈。圖片來源:受訪者供圖

圣誕節前,倫敦街頭在冬令時點亮天使燈。圖片來源:受訪者供圖

這并不局限于個體的選擇。新西蘭教育國際推廣局市場推廣經理Lillian Zhang對界面新聞透露,盡管“IT、工程和幼教”等“綠色清單”專業因移民和就業的便利而受追捧,但一個令人意外的趨勢是,選擇“文學、語言學”這類專業的學生人數正在增長,甚至已成為“這幾年中國學生在新西蘭就讀排名第二的選擇”。

無論如何,一個共同的趨勢是:當“文憑溢價”開始消失,市場或將開始回歸對“能力”本身的定價。隨著中外合辦教育的發展以及中企出海的浪潮,被留學光環所涵蓋的跨文化協作和語言能力,正通過更多元的場景被培養和驗證。

近來,英國、香港等地區部分專業批次的2026年入學的錄取通知書已然放榜,美國、澳大利亞等地的留學申請也正在如火如荼地進行。在新的國際環境與就業市場下,新一代的中國留學生不再盲從“光環”,而是在風險與回報之間,為自己尋找一個更具確定性的未來。

(文中陳方、王慧、林立均為化名)