2025年,AI眼鏡是最熱門的賽道之一。10月,Meta最新款智能眼鏡開售后,在全美門店被搶購一空,Meta首席技術官表示Meta Ray-Ban Display的試戴預約檔期已排到11月。蘋果也坐不住了,被曝正緊鑼密鼓研發對標產品,計劃在2026年推出無顯示屏的智能眼鏡。

這場科技巨頭之間的戰爭,繞不開一個關鍵角色——中國供應鏈。根據美銀證券報告,全球智能眼鏡供應鏈中超過80%的廠商來自中國。在AI眼鏡這個新興戰場上,中國廠商正從跟跑者變為領跑者。

“AI眼鏡行業有一個共識,但凡你要把成本降下來,最后必須要放在亞洲,然后中國一定是最好的那個選擇。”XREAL創始人徐馳對第一財經記者表示,過去15年中國發生的變化是,不斷增加在制造領域的科技含量,雖然今天AI眼鏡產業一些領先的技術仍然在美國、日本、歐洲,但全球范圍內“勢頭最猛的是中國”。

舜宇光學科技戰略分析高級經理趙悅納認為,中國供應鏈并不是一個單一優勢,而是系統能力的提升產生的結果,全鏈條整合、技術能力的提升、量大面廣的快速交付能力都是競爭力的核心。

AI大大改進了此前智能終端的交互體驗,徐馳和趙悅納都對記者提到,2027或許是一個關鍵轉折點。徐馳覺得,很多人會在那時開始相信,眼鏡一定會替代手機,行業或迎來“iPhone”時刻。

繞不開中國供應鏈

10月20日,國際數據公司(IDC)發布報告顯示,2025上半年,全球AI眼鏡市場出貨量達406.5萬臺,同比增長64.2%。IDC預計,到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺。

AI眼鏡的熱度也反映在資本市場。盡管有所波動,但歌爾股份(002241.SZ)自今年4月的低點以來股價已接近翻倍,漲幅近90%,目前市值1130億元。水晶光電(002273.SZ)自今年低點至今漲幅超60%,舜宇光學(02382.HK)自低點的漲幅超50%。

這三家公司被認為是AI眼鏡概念股的重要標的。歌爾股份是AI眼鏡整機代工廠之一,有消息稱歌爾拿下了Meta新一代AI眼鏡的代工訂單,而水晶光電、舜宇光學都在光學核心技術方面有一定積累。

作為下一代智能交互終端,AI眼鏡產業鏈整合了光學、芯片、傳感器、AI算法等核心技術。在這一復雜產業鏈中,最核心的部件是光學與芯片,而光學是中國廠商的優勢領域。有行業人士告訴記者,部分帶顯示的高端AI眼鏡的物料成本中,僅光學就能占到七成,主控芯片則能占到兩成以上,兩者共同占據九成以上的成本。

據美銀證券報告,全球智能眼鏡供應鏈中超過80%的廠商來自中國,從零部件到整機組裝,中國供應商覆蓋攝像頭、光波導、微機電系統(MEMS)、電池等關鍵領域,其中攝像頭模組、光學鍍膜、整機組裝的全球市占率均超50%。

Meta最新AI眼鏡被曝與多家中國廠商都有合作,不過由于保密協議,這些企業均未對外證實合作信息。曾有媒體拆解發現Meta眼鏡包裝上印有GTK標識,側面印證歌爾供應鏈身份。外媒曾引述知情人士觀點提到,“Meta別無選擇,只能與他們(歌爾)合作,因為他們是關鍵部件最穩定、最可靠的供應商。”

谷東智能COO曹炳辰博士對第一財經記者表示,歌爾在AR眼鏡領域布局較早,2018年就已開始研發光波導生產技術,因此目前在核心器件的規模化量產上已做到了世界領先,且產線較全,相對來說更成熟,因此確實是一個穩妥的選擇。

徐馳表示,在AI眼鏡領域,要把制造成本降下來,中國一定是最好的選擇。因為只有中國能做到高質量的穩定交付,具備同時兼顧成本、效率與品質的產業鏈體系。

趙悅納也提到,完整的全鏈條供應鏈是中國獨有的優勢,全球范圍內沒有其他地方能實現。除此之外,技術能力的提升、量大面廣高效交付的能力也是競爭力的核心。“當產品短時間需要大量的資源或者供應鏈來支持時,也只有中國才具備這樣的能力。因為中國過去在手機這類消費電子這塊積累了非常多供應鏈的能力。”

頭豹研究院分析師許哲瑋持同樣的觀點,他提到,中國在AI眼鏡供應鏈上的不可替代性源于集群優勢。得益于此前在消費電子領域的積累,中國AI眼鏡供應鏈已形成從上游器件、中游結構件到下游系統集成與整機組裝的全產業鏈集群,尤其以珠三角與長三角地區為代表,供應商密度高、配套體系完善、協同效率較高。

許哲瑋表示,在與國際品牌的長期合作中,中國企業已通過深度技術融合逐步從代工方演進為聯合研發的核心參與者,由此形成的一體化成熟生態構建了短期難以被復制的壁壘。

從跟跑到領跑

回望過去的移動互聯網時代,手機生態的規則和方向由蘋果和谷歌定義,行業隨之快速收斂。中國企業有什么樣的機會?徐馳認為,未來底層的硬件創新和效能提升會發生在中國,因為中國是產業鏈真正在發生變化的地方。

過去15年中國不斷增加在制造領域的科技含量,打磨、精進和迭代,徐馳觀察到,“從原來是蘋果、三星教著國內廠商做事情,到今天一些核心的技術是國內突破后,再去告訴這些大廠,這是一個過去15年逆轉的過程。”而這個過程是不可逆的。

徐馳發現,已經有一些優秀的企業從開始跟跑,后來并跑,到現在可能全球領跑了,在價格、性能、可靠性、迭代速度上都遠超過海外的公司,而他覺得,未來15年還會有一大批這樣的公司,這是目前能看到的中國企業出海的機會。

以舜宇光學科技為例,趙悅納提到,“最開始是海外客戶直接給設計方案、工藝要求,我們更多是一個被動執行的角色,客戶要求設計完整性不能做任何更改,如原材料的選型、設計方案的調整,以及生產工藝涉及的一些相關設備也不能去做更改。”

“那時候我們的技術話語權較弱,但現在已逐漸從被動執行到如今主動出擊。”趙悅納表示,原來的合作模式是OEM(原始設備制造商)代工,逐漸演變成目前的JDM(聯合設計制造商)。

從整體的XR行業來看,趙悅納認為轉變的時間點大概在2018年。2015年時大多還是OEM模式,客戶設計后直接做,但從2018年開始,行業可以嘗試做一些工藝上的研究,給客戶產品賦能了,慢慢到2023年至2024年的階段,“我們可以更多地去參與技術方案的創新了”。

從跟跑到部分領跑,曹炳辰感受到的轉折點是2020年以后,行業技術發展很快。“很多初創企業、大廠,都在投入自己的生產資源,而技術是設計和生產驗證互相推動的,形成良性循環。”

過去十多年,中國供應鏈在做一些代工項目,雖然只是代工,但在這過程中每一家都投入了大量研發資源,包括新設備的采購,技術人員的培養等。舜宇光學科技的公告顯示,從2018年到2024年,公司以每年近7%的營收投入研發,累計研發支出超170億元。

除了企業本身的投入之外,政策也有一定的促進作用,如鼓勵智造轉型,科技公司給予稅收減免、人才補貼等。另外一些政府科技類項目,也能牽引公司研發團隊,為企業的自主研發分擔一些壓力,加速技術的迭代過程。

回望過去十幾年,徐馳感慨,“我們是從廉價開始的,緊接著大家不再甘于去做廉價低端的產品,而是快速朝著制造到智造的過程前進。”

顯然這個轉型過程還未完全結束,當前仍能看到有一些領先的制造還發生在美國、日本、歐洲。行業認為,制造端產品的開發已經形成一些技術壁壘,但中國在原材料、高端制造設備方面還需要更多技術探索。

2027年,AI眼鏡的“iPhone時刻”?

這兩年行業發生了什么變化?徐馳感到振奮的是,“這個行業最大的驚喜是,我們終于找到了最缺的那個東西,下一代人機交互媒介——就是AI。”

今年5月,谷歌在開發者大會上宣布將與XREAL聯合發布新一代AR眼鏡,谷歌提供操作系統和AI模型,而XREAL提供硬件部分。徐馳對記者表示,在和大廠的合作中,他和團隊確實“已經看到了未來”, AI的能力在快速普及,可能會在端側給大眾帶來非常大的沖擊。

在智能手機上,多點觸控是一個開創式的交互,由此智能手機有了一個大跨越式的發展,而徐馳認為,蘋果此前推出的Vison Pro實際上證明了,有精準的手勢識別,交互效率也是非常低效的。只有全新的交互才能帶來這個行業更快速地前進。

對于未來,徐馳的愿景是,用戶有一個全天候佩戴的設備,里面有一個AI Agent,可以看到用戶看到的內容,甚至通過眼球的追蹤知道用戶聚焦在哪里,知道興趣點所在,當給出一個信息反饋的時候,這個設備能知道用戶的接受度如何,就像有一個AI助理住在眼睛里。

當未來這樣一個終端出現時,今天的手機、電視和其他的物理屏幕都會被取代,“我們相信這是一個原生AI終端最好的形態”。

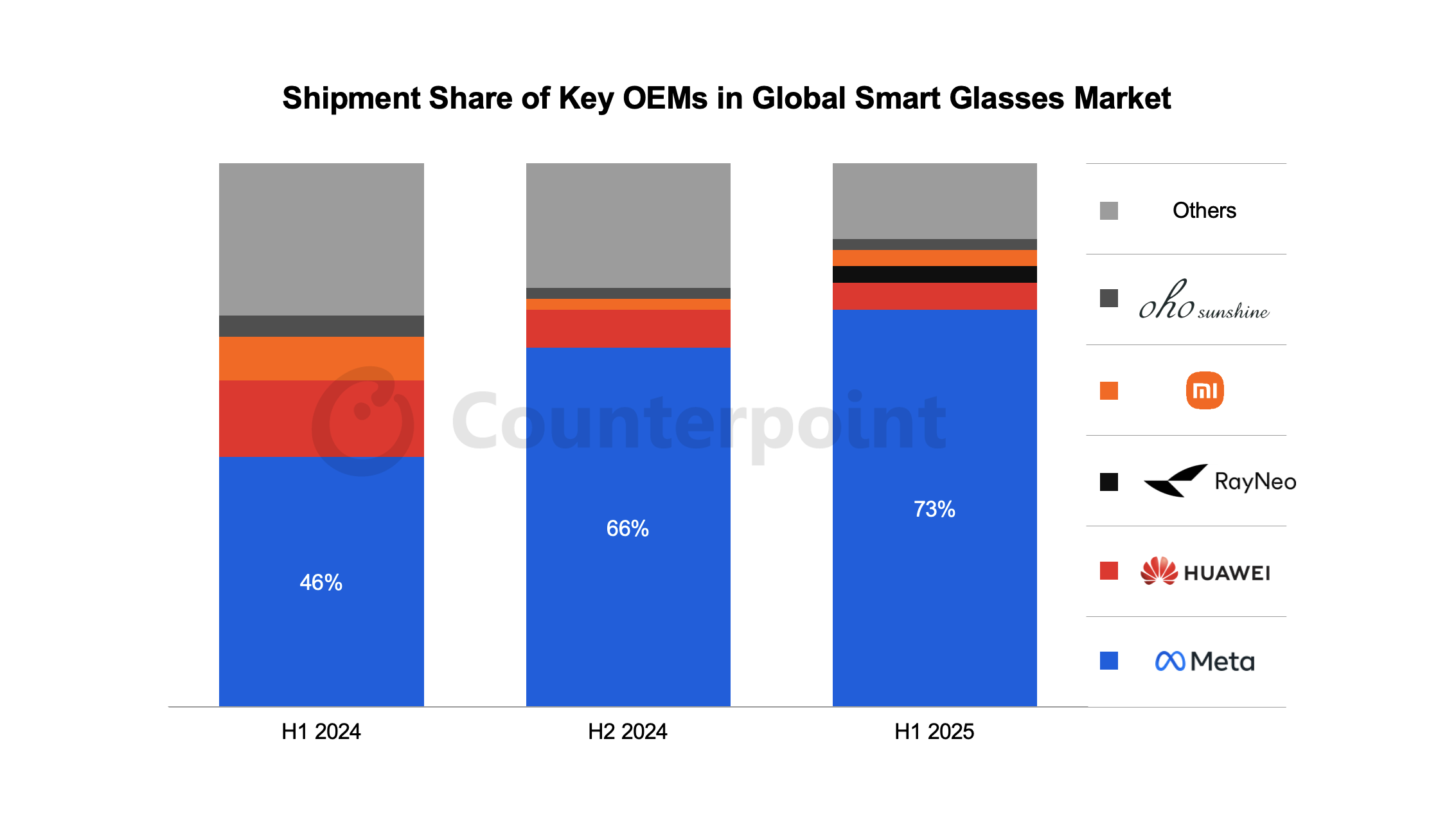

截至2025年2月 ,Meta與雷朋合作的Ray-Ban Meta智能眼鏡銷量已突破200萬臺,讓眾多廠商看到AI眼鏡市場的巨大潛力。Meta也是智能眼鏡市場絕對的領頭羊,調研機構Counterpoint發布的《全球智能眼鏡出貨量追蹤報告》顯示,2025年上半年全球智能眼鏡市場出貨量同比增長110%,其中Meta以73%的市場份額穩居榜首,華為位居第二,雷鳥創新排第三,小米第四。

未來轉折點在哪里?徐馳判斷短期會在2027和2028年,“到那時很多人會開始相信眼鏡一定會替代手機”,2027年行業或許能將空間計算與光學顯示技術打磨到極致,再與AI原生操作系統深度結合,AI眼鏡有可能真正迎來“iPhone時刻”。

趙悅納預測,樂觀的話“iPhone時刻”也會在2027年,如果有頭部大客戶帶動,有一些體驗較好的產品出來,軟件生態也更好之后,可能迎來市場爆發。但他提到,若從悲觀的角度來看,這一時刻可能會到2030年,那時技術上眼鏡能做到更輕,續航更久。

這與樂觀預期相差的三年,源于阻礙AI眼鏡爆發的行業痛點仍待解決,包括交互體驗不足,算力、續航與重量構成的不可能三角。

曹炳辰認為,目前行業很難做到無感交互。“要么是手勢識別,要么是現在比較通用的語音,但手勢動作較大,外人看起來比較奇怪,語音又像自言自語,在公共場合略有些尷尬。”

在趙悅納看來,核心的阻礙是重量,普通近視眼鏡是10-20克,但目前的AR眼鏡基本會到50g,復雜一點的有80克,很難長時間佩戴。目前行業的目標是降低到40克,但他認為,要做到30-35克才是消費者愿意接受的重量。

徐馳對未來更樂觀,他認為AI和操作系統會解決交互體驗的問題,而在操作系統確定后,傳感器、芯片等AI眼鏡里很多核心零部件都會跟上、重構,整個工業界會快速收斂。

“硬件永遠要稍微往前看一看,在兩三年的那個轉角之間那些東西會達標的,會超越大家預期。”徐馳說。