一種改寫醫學診療康復邊界的技術,正在以加速度從實驗室走向臨床。

上海華山醫院,一枚硬幣大小的植入體,讓失去四肢12年的癱瘓患者重獲“掌控感”,他用意念控制電腦上的光標移動——這是中國首例無線侵入式腦機接口前瞻性臨床試驗的關鍵時刻。

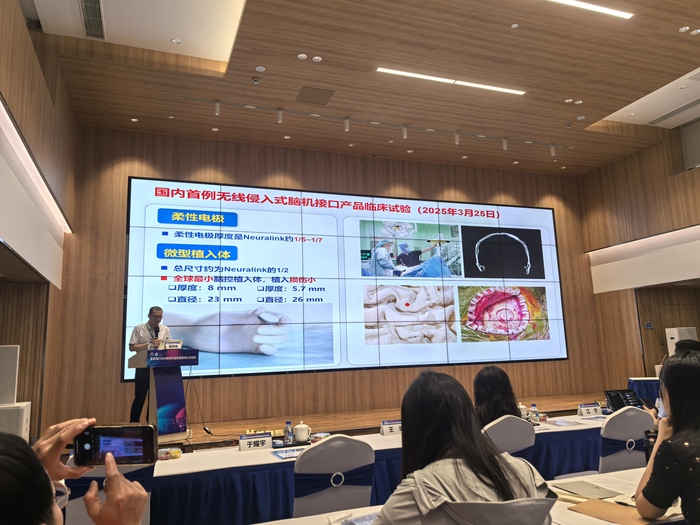

3個月前,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心聯合復旦大學附屬華山醫院團隊,將一枚直徑僅26毫米、厚度不到6毫米的植入體嵌入患者顱骨凹槽中,再通過5毫米微孔,將比頭發絲細百倍的超柔性電極植入患者大腦運動皮層。

“與傳統腦科手術相比,這是一臺微創手術。”近日,在由中國康復醫學會腦機接口與康復專業委員會主辦,上海大學醫學院、上海大學醫學院醫大醫院(上海醫大醫院)承辦的學術年會及培訓班活動上,主刀醫生、復旦大學附屬華山醫院神經外科副主任醫師路俊鋒分享了這個案例的手術過程。

能否精準定位和植入,關乎手術成敗。借助高精度導航系統,路俊鋒團隊在喚醒手術下完成了植入,手術精度精確到毫米級別。“目前患者一切都穩定,正在訓練中。”路俊鋒告訴界面新聞。

腦機接口(Brain-Machine Interface,英文簡稱BCI)是通過采集腦電信號,將人類的意識和大腦活動與計算機等設備進行連接的技術,可以實現人機之間的信息交換和控制。

從技術路徑來看,腦機接口接入大腦的方式可以分為侵入型、半侵入型、非侵入型三種。侵入式BCI通過將電極和傳感器直接插入大腦組織捕捉神經活動,非侵入式則通過將電極和傳感器置于頭皮表面獲取信號,半侵入型介于二者之間。

在臨床一線,中國團隊正取得實質性突破。

復旦大學附屬華山醫院神經外科副主任醫師路俊鋒。攝影:劉素楠

復旦大學附屬華山醫院神經外科副主任醫師路俊鋒。攝影:劉素楠

北京宣武醫院,一位每月癲癇發作達730次的15歲少女接受了反應性神經刺激術(Reactive Neurostimulation,簡稱RNS)治療。術前檢查發現,其病灶位于大腦功能區,傳統切除手術或致其癱瘓。醫生通過侵入式腦機接口解碼腦電信號,針對癲癇異常放電精準刺激特定腦區,以減少癲癇發作頻率和嚴重程度。

“這相當于在交通無序、紅綠燈失調的路口放入了一位交警。” 國家神經疾病醫學中心主任、宣武醫院院長趙國光如此比喻。術后半年,這位少女的癲癇發作基本停止。

2022年起,由趙國光牽頭,宣武醫院聯合華山醫院等9家醫院啟動了國內首個RNS腦機接口多中心臨床研究,目前已完成93例植入。趙國光透露,其中宣武醫院完成了53例,無嚴重不良事件發生。

近兩年,中國腦機接口的醫療應用正呈現多元化發展。

在運動功能重建方面,2023年10月,清華大學醫學院教授洪波團隊與宣武醫院合作,為一位脊髓損傷患者開展了全球首例半侵入式腦機接口手術。經過一個多月訓練,癱瘓了15年的患者通過意念驅動氣動機械手臂,成功抓握起一瓶礦泉水。

在語言解碼領域,2024年,腦虎科技聯合華山醫院神經外科吳勁松教授團隊,在語言區占位腫瘤癲癇患者上進行了柔性腦機接口植入手術。術后5天,該患者實現了142個常用漢語音節下71%的解碼準確率,并且單字解碼時延小于100ms。

BCI也為孤獨癥診療帶來了革新。成都團隊整合腦電、影像與腸道菌群數據,開發定量化輔助診斷系統,結合神經調控與行為康復,服務了2000余名孤獨癥患兒。成都前沿類腦人工智能創新中心主任、成都芯腦科技有限公司總經理馮睿稱,初步測算,約80%的患兒癥狀明顯改善。這套孤獨癥智能輔助診斷系統和整體治療方案,已推廣至華西醫院、齊魯醫院等30余家國內機構。

在康復醫學領域,上海大學教授楊幫華團隊研發的無創腦機接口技術已應用于多例中風患者康復訓練,患者肢體運動功能恢復效率明顯提升。

上海醫大醫院心臟大血管外科學科帶頭人、法國外籍院士萬峰認為,腦機接口不僅是康復醫學的“破局利器”,更將為心血管術后康復、神經調控治療等臨床場景帶來顛覆性變革。

“理論上,幾乎所有腦功能異常造成的損傷均有望通過腦機接口治療。”趙國光在腦機接口學術年會上表示。

上海大學教授楊幫華。圖片來源:上海大學醫學院醫大醫院

上海大學教授楊幫華。圖片來源:上海大學醫學院醫大醫院

腦機接口的市場前景廣闊。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國腦機接口市場現狀分析及發展前景預測報告》,2024年國內腦機接口設備出貨量達3.2萬臺,同比增長210%。報告預測,到2030年,中國醫療康復市場規模將達320億元,占比38%。

無論中央還是地方,政策支持力度持續加大。2025年1月,國務院辦公廳印發文件,明確對腦機接口設備予以優先審評審批;在支付端,國家醫保局印發神經系統類醫療服務價格指南,涵蓋侵入式腦機接口手術的置入、取出及非侵入式手術的適配。北京、上海等地也相繼發布培育行動方案,加速產品研發與臨床試驗。

盡管前景光明,腦機接口產業化仍面臨艱巨挑戰。此前Neuralink曝出問題——植入患者大腦的部分電極絲出現回縮,導致信號采集量銳減。

這也揭示出,當下腦機接口技術在臨床試驗和規模化應用之間,橫亙著一條條亟待跨越的鴻溝。“腦機接口熱到發燙,但我們應該保持冷靜,”趙國光警示道。

大會主席、中國康復醫學會副會長、腦機接口與康復專委會主委單春雷提出了更多診療技術的細節問題:神經調控可能因為偏離1㎝就會導致相反的結果,BCI不存在這樣的“陷阱”嗎?是否可以通過“腦電訓練肌電”,使較復雜甚至侵入性的腦機接口簡化成為腦-肌-機接口甚至肌-機接口?能否通過遠程康復系統實現遠程腦機接口?目前BCI多用于語言系統保留的言語障礙患者,如何幫助真正的失語者?……

趙國光則指出,生物相容性不足、信號衰減、硬件及接口缺乏統一標準等問題,阻礙了設備兼容性和規模化生產。同時,開發成本高,醫保覆蓋有限,跨學科符合人才短缺,以及倫理與數據安全等問題,都是腦機接口產業化面臨的堵點。

要推動腦機接口醫療應用,他建議建設產學研用醫集群,任何一個環節都不可或缺。

“醫院作為醫療服務的核心主體,在腦機接口賦能臨床康復的產學研融合中扮演著重要的紐帶角色。”萬峰表示,其核心價值在于將臨床需求轉化為技術方向、驗證技術有效性、推動成果落地,并通過多學科協作構建閉環生態。醫院需打破傳統“被動應用技術”的角色定位,主動聯合多方力量,構建“醫工交叉、產學研協同”的創新生態,才能真正釋放腦機接口在臨床康復中的潛力。

參會者體驗韶腦科技自研的腦機接口醫療器械。攝影:劉素楠

參會者體驗韶腦科技自研的腦機接口醫療器械。攝影:劉素楠

2023年11月,中國康復醫學會在上海成立腦機接口和康復專業委員會,聚集了康復醫學、神經科學、生物醫學工程、計算機科學、心理學以及企業等跨學科領域的醫生和專家學者。

“各學科之間的融合度不夠,因此我們要搭建一個平臺,更好地融合多學科人才,尋求技術突破和臨床的廣泛應用。”單春雷表示。

6月底,當馬斯克的Neuralink發布最新進展視頻時,上海“腦智天地”產業集聚區正式啟動建設,成為中國首個腦機接口未來產業集聚區,計劃打造“技術突破-產業轉化-場景落地”的完整生態鏈。

據上觀新聞報道,在該集聚區內,腦機接口相關的制造業、人工智能、基礎研究等領域的企業與國家神經疾病醫學中心、上海市重點實驗室等機構即將匯聚在同一實體空間中,科學家、工程師與臨床醫生將從技術研發到臨床應用全鏈條協同攻關。

單春雷預測:“腦機接口技術在醫療領域的落地,將從康復科最先開始,逐漸覆蓋神經內科、神經外科、老年科等科室。理論上只要與腦相關的疾病都能涉及。”

他認為,當下腦機接口的臨床應用需要形成標準,明確診療范式,逐步豐富腦機接口的應用場景。下一步的突破,一方面是是高精尖的治療技術,例如針對漸凍癥等缺乏有效干預手段的疑難雜癥,一方面是普惠型的高性價比消費級康復產品。

“我認為在5年內腦機接口技術應該能夠廣泛應用,對疑難雜癥的突破可能需要10年時間。” 單春雷說。